What are you looking for at Aqrani library?

-

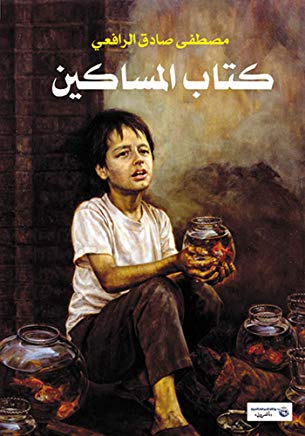

كتاب المساكين

«المساكين» هو كتاب نثري صِيغَتْ صورُه من آلام النفس الإنسانية في صورة قصصية يرويها لنا الكاتب على لسان الشيخ علي شيخ المساكين، الذي يقصُّ مأساةَ الفقر والعَوَزِ الإنساني في رحاب قصصٍ تحمل الكثير من العِبَر والعِظات الدينية والاجتماعية. ويعرض الرافعي في هذا الكتاب فلسفة الفقر التي يصيغ تفاصيلها بواسطة أدواتٍ من البلاغة الأدبية التي عَهِدْناها منه؛ لأنه المبدع الذي ينظر إلى مأساة الفقر بنظرة الفيلسوف ومداد الأديب الذي يحوِّل مأساة الواقع إلى صورةٍ بلاغية تحوِّل الفقر إلى طاقة إبداعية، تضع الفقر في صفحاتٍ من الحكمة الفلسفية والبلاغة الأدبية.

-

افتحوا لها الباب...

«افتحوا لها الباب»، من هي يا ترى التي أراد سلامة موسى يُفتح لها الباب؟ ومن هم المطالَبين بفتح الباب لها؟ وأي باب يقصد؟ لقد وضع المؤلف العنوان موضع الغموض والإبهام، ولكن ما يلبث القاريء أن يكشف عن هذه اللغز بمجرد مروره على بضع صفحات من هذا الكتاب، إذ سيجد أنه يضم مجموعة من القصص القصيرة التي تتناول في مجمها فكرة واحدة كامنة وراء تنوع الموضوعات القصصية، هذه الفكرة تجيب عن عنوان الكتاب المبهم.

-

قصص مختلفة

هي مجموعة من القصص الأدبي، التي تنتمي إلى أمم مختلفة عاشت في أزمنة وأمكنة مختلفة في هذا العالم، فمنها ما ينتمي إلى الأدب الغربي، وآخر ينتمي إلى الأدب الياباني، وثالث إلى الأدب الهندي، وغيره. وقد تخير سلامة موسى هذه القصص ليجعل منها مثالًا طرازيًا، كما زوّدها بمقدماتٍ صغيرةٍ توضح السياق الذي وردت فيه هذه القصص، لكي تسهل على القاريء الفهم وترفع عن ذهنه الغشاوة، وقد جاءت الترجمة بسيطة وبعيدة عن التكلف، بحيث تكون القراءة سلسة وميسورة لا تكلف القاريء عناء الفهم. ومن الجدير بالذكر أن موسى لم يقتصر في هذا الكتاب على تقديم القصص المترجمة، ولكنه قدم أيضًا قصص من تأليفه.

-

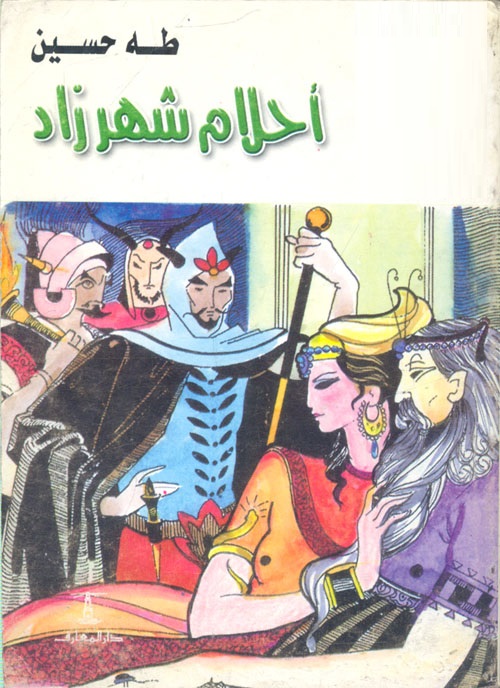

أحلام شهرزاد

تنقلنا حكايات «ألف ليلة وليلة» إلى عوالم خيالية، ليس للمنطق أو المعقول فيها من سلطان، بل إنها تنتصر للخرافة وتعمق أثرها مبتعدةً بنا عن حقيقة الواقع، فتغرقنا في أحداثها المتشابكة المسرودة في نصوص تمتلئ بالتصويرات البلاغية والصنعة الأدبية. ويدرك «طه حسين» ما يحمله هذا العمل من قيمة تراثية كبيرة؛ فيعمد لاستخدامه كوعاء ينقل به أفكاره دون أن يجعل السرد متحكمًا في النص، فيحكي لنا عن «شهريار» بعد مضي ألف ليلة من سماعه لقصص «شهرزاد» وقد تغير في نفسه شيءٌ فلم يعد ذلك الملك الأرعن الذي تحرق نفسه الشهوة ويستبد به الغضب، بل أصابه نوع من القلق الذي يصنعه الظمأ للمعرفة، حيث انطلق يبحث عن الرموز والمعانى وراء غموض «شهرزاد» وقصصها، وأيُّ شيء يمتلئ بالرمز أكثر من الأحلام؟! فأخذ يتسلل كل ليلة ليشاهد أحلامها محاولًا الوقوف على ما وراءها من معانٍ.

-

أديب

إنهما سيرتان متكاملتان: سيرة ذاتية خاصة بالكاتب، وسيرة غيرية متعلقة بالأديب، وفي نفس الوقت هي رواية فنية تعتمد على التخييل والالتفات والتشويق والاستطراد والاهتمام بصناعة البيان وبلاغة التصوير؛ وهذا مما يجعل «طه حسين» أحد رواد الأدب العربي الحديث الأفذاذ. كما أن في هذه السيرة إدانة لجيل من المثقفين العرب الذين قصدوا أوروبا بحثًا عن العلم واستكمالًا لدراساتهم العليا، فانبهروا بحضارة الغرب، ولكنهم بدلًا من أن يستفيدوا من العلوم والمعارف والآداب، سقطوا في الغواية والرذيلة وفتنة الخطيئة، و انغمسوا في بوتقة الشر والفساد، والانسياق الأعمى للغرب والإيمان بفلسفته المادية المحضة وأفكاره المنحلة. إنها مأساة «أديب» أفنى عمره في الأدب.

-

المعذبون في الأرض...

برع «طه حسين» هنا في تصوير مشاهِد عِدَّة من الواقع المصري الأليم في أربعينيات القرن الماضي، واقع استشرى فيه الفقر والجهل والطبقية، مجتمعٌ لا يحفل بغير ذي مال، ولا ينظر لهؤلاء الذين قُدِّر لهم الحياة معذَّبِين. هذه الصُور المختلفة جعلها الكاتب تجتمع في المعاناة، وإن اختلفت الأسماء والأماكن والأحداث، ونجح في وصف شخصياتها وصفًا تامًّا وكأنما يعايشها ويرى أدقَّ تفاصيل حياتها، حتى بالَغَ في الوصف فوصَفَ المِشية والوقفة والانحناء. أراد عميد الأدبِ العربيِّ أن يرسل رسائل قصيرة لمَن لا يستشعرون عذابات تلك الطبقات، ليستفزهم لتغيير واقعها المؤلم، وكان الباعث على هذا العمل الأدبيِّ الاجتماعيِّ الخالد هو الأمل في أن تصنع ثورة ١٩٥٢م في مصرَ مجتمعًا جديدًا، تسوده المساواة، ويعلو فيه العدل.

-

جنة الحيوان

قد تبدو حياة الحيوان وخِصاله غريبة، وليست كمثيلتها من حيوات بني الإنسان والنبات. ولكن إذا ما أنعمت النظر والتأمل فيها، وجدتها لا تكاد تختلف إلا في الأسماء والصور، وما عدا ذلك فهي صورة من حياتنا؛ فمشاكل الحيوان وقضاياه هي ذاتها قضيانا ومشاكلنا، يبقى فقط أن نعايشها. وقد استطاع عميد الأدب العربي عبر هذه المجموعة القصصية أن يستنبط بعض صفات الحيوان الخاصة ويُلبسها شخصياته المُخترَعة، ويميز المجموعة ما اختاره لها «طه حسين» من عناوين صدَّر بها قصصه، فاختياراته تنمُّ عن عمق الفكرة، وبلاغة التعبير عنها، فربما يحدثك عن «الطفل»، ويريد رجلًا راشدًا، ويحدِّثك عن الـ «شجاع» ولا يريد به عظيم البأس شديد الخصال، فرمزية اللفظ والمعنى حاضرةٌ من دفَّة الكتاب إلى دفَّته.

-

دعاء الكروان

في هذه الرواية الخالدة التي أبدعها عميد الأدب العربي، يمتزج تغريد الكروان الشجيِّ بصرخات القهر والظلم. وعلى لسان «آمنة»؛ الفتاة الريفية رقيقة الحال يحكي لنا «طه حسين» قصة العوَز والترحال، ثم التعرض للغدر والانتهاك، وفعل المستحيل من أجل الثأر والانتقام، وهي القصة التي استقاها المؤلِّف من الواقع، وما زالت تلامس واقع كثيرٍ من المجتمعات المعاصرة التي تُضطهد فيها المرأة وتُهضم حقَّها. ولا عجب أن يسلبَ الفيلم السينمائيُّ المأخوذ عن الرواية عقول وأفئدة جمهور الفن السابع متبوِّئًا موقعًا متقدِّمًا في قائمة أفضل ما أنتجته السينما المصرية على مدار تاريخها، وتظلَّ أصداء «دعاء الكروان» تتردَّد على صفحات الفنِّ والأدب، ويظلَّ القارئ ينهل من مَعِين قلمٍ سرديٍّ راقٍ، بديعٍ وبليغ.

-

شجرة البؤس

لكأنَّ للبؤس شجرة تضرب بجذورها في أرواحنا، تتغذى على أيامنا، وتمتص حيويتنا وآمالنا، ثم تطرح ثمارًا من حَسَكٍ وشَوك نَلُوكُهَا مرغمين، فلا مفرَّ من قدرنا المرسوم. والرواية التي بين يديك هي حكاية فتاة ريفية بائسة لم تَرْفُق بها الحياة، فزادتها آلامًا على آلام؛ فالرجل الذي تزوجها فعل ذلك مضطرًّا إكرامًا لوصية والده الشيخ لا حبًّا وكرامة، فكيف (بالله) يقبل أحد أن يقترن بفقيرة دميمة مثلها؟! فيحيا معها على كرهٍ ومضضٍ، ويزيد من عذابها سوءُ المعاملة التي تصبُّها حماتها عليها طوال الوقت، ثم تنجب بناتٍ لَسْنَ بأحسن حالًا من أمهن، فقد وَرِثْنَ بؤسها، فلا يجدنَ الراحة إلا في ضمَّةِ قبر.

-

ما وراء النهر

«لا يمكن أن تحدث هذه القصة في مصر.» يقول عميد الأدب العربيِّ متهكِّمًا، فالقصة التي بين أيدينا، والتي كُتِبتْ فصولها في منتصف القرن الماضي، تصوِّر أناسًا سيِّئي الطباع، يتجبَّر قويُّهم على ضعيفهم، ويستذلُّ غنيُّهم فقيرهم، ويستخفُّ سعيدهم بشقيِّهم، يؤثرون الأثرة ولا يُنكرون الظلم، وهي الصورة التي لم يكن لوطنيٍّ حُرٍّ أن يقبل بمثلها في وطنه، فضلًا عن أديبٍ ومفكِّرٍ مهمومٍ بترسيخ قيَم الحريَّة والعدالة الاجتماعيَّة كـ «طه حسين». وإلى جانب الدعوة إلى الإصلاح التي ترمي إليها القصة، والأمل الذي تصرُّ على إشاعته رغم الظلمة اليائسة، فمِن أهمِّ ما يميِّز هذه السرديَّة أنها تفاعليَّة، لا تتمُّ إلَّا بمشاركة القارئ في كتابة أسطرها الناقصة، وتعبئة فراغاتها البينيَّة التي تركها المؤلِّف عامدًا متعمِّدًا؛ فوراء النهر حكايةٌ تنتظر قارئها لتكتمل.